Calle de Segovia y Paseo de Extremadura

MADRID

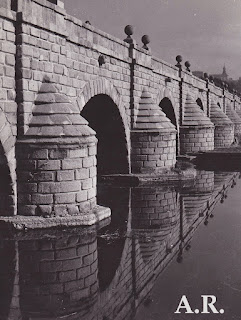

Espectacular

obra pontonera sobre el río Manzanares en la ciudad de Madrid. Es el puente más

antiguo que atesora la villa aunque hay que reconocer que la administración

municipal o su ciudadanía no se ha portado bien con él. Continuos abandonos o

dejadez en su cuidado a lo largo de siglos, voladuras de algunos vanos con

explosivos en la Guerra Civil en una decisión bárbara por parte de los mandos

militares que así lo decidieron y, por último, una agresiva modificación de la

estructura ensanchando el tablero y distorsionando su impronta original que,

con el tiempo, llevó aparejada un diseño urbanístico en su perímetro con

inclusión de estanques y arbolado que nada añade a la historia del puente,

mucho granito en solados y muros e incluso dificultad en la visión total o

fotografiado de este monumento. Por lo demás, podemos decir que algo queda de

la primitiva estructura y así desarrollamos el artículo y presentamos la obra

civil en el blog.

Este puente y desde su construcción servía para conectar el centro de Madrid desde la calle de Segovia con el camino real hacia Extremadura. Desde su levantamiento era conocido como la ‘Puente Segoviana’. Se sabe que se construyó en la segunda mitad del siglo XVI, entre los años 1574 y 1584 aunque no hay consenso entre los historiadores, especialmente en la fecha de su inicio ya que con respecto a su terminación parece claro que fue en el año 1584. Parece que su levantamiento fue una decisión del monarca de entonces, Felipe II, para mejorar la circulación hacia el SW peninsular, incluyendo Portugal. Puede que el proyecto primigenio datara de años antes ya que parece que otros arquitectos reales trabajaron en el tema como es el caso de Gaspar de Vega, primero en estudiar un proyecto de puente que sustituiría el arruinado en las riadas del año 1565 que era de madera aunque pronto retomaría el proyecto con nueva traza Rodrigo Gil de Hontañón en 1566 sin realizarse nada; de nuevo, Gaspar de Vega inicia los estudios para su construcción en febrero de 1574 en colaboración con Juan Bautista de Toledo; lo cierto es que ambos fallecen por aquellas fechas por lo que entra en el proyecto el nuevo arquitecto real Juan de Herrera, discípulo de Juan Bautista de Toledo.

Juan de Herrera es natural de Mobellán, aldea cántabra, zona muy prolífica en canteros, alarifes, maestros de obra y algún arquitecto. Desde joven pertenecía al círculo del príncipe Felipe al que acompañó por Flandes, Alemania e Italia como arcabucero aunque también tuvo tiempo en que se dedica al estudio de la ciencia arquitectónica. Tiene buenas relaciones con el entonces rey, Carlos I, al que acompañó a su retiro en Yuste y donde también traba amistad con un mínimo círculo científico entre los que se encontraba el ingeniero Juanelo Turriano. Su labor como arquitecto arranca en Valladolid, ciudad donde había estudiado pero a partir del año 1561 -según documentos de época- se le reconocen actuaciones en Madrid. En 1563, una cédula real de Felipe II le reconoce como ayudante de Juan Bautista de Toledo en algunas estancias del Monasterio de El Escorial debido a algunas sugerencias técnicas que incorpora Herrera en el proyecto, en detrimento de las iniciativas que, hasta entonces, tenía Gaspar de Vega en este asunto. Herrera se había convertido en un excelente tracista, teórico e inventor de ingenios. El prestigioso relator del monasterio, Juan de San Jerónimo, cita a Herrera como arquitecto, matemático e ingeniero de las obras de S.M. aunque el rey no nombra a Herrera arquitecto mayor hasta el año 1586 donde también se acredita como topógrafo y urbanista. Aunque Juan de Herrera es conocido por sus obras en el Real Monasterio, prácticamente desde 1563 hasta su muerte en el año 1593, también actuó en otras localidad, especialmente en Madrid, donde levanta nuestro puente entre otros muchos edificios, iglesias, plazas y urbanismo de calles y ajardinamientos.

Incorporo unos textos relativos a Herrera que provienen del ‘Instituto de Estudios Madrileños’ donde aparecen estos personajes arquitectos aunque con matices respecto a su protagonismo en el diseño y/o realización del puente con respecto a lo que expongo en el párrafo anterior: […] Fue aquel un invierno lluvioso y las aguas provocaron grandes inundaciones, llevándose el río la madrileña Puente Segoviana, principal vía de salida de la ciudad. Desde entonces el ayuntamiento busca como financiar su reconstrucción, ligando el proyecto al trazado de la “calle nueva” que se abre sobre el cauce del barranco. Pero no es hasta 1572 cuando Rodrigo Gil da unas primeras trazas y condiciones que no tardarán en modificarse. En febrero de 1574 la Villa paga 50 ducados a Gaspar de Vega por la planta, montea y condiciones del puente, aprobadas primero por el Consejo Real y después por el Ayuntamiento, con lo que se adjudicaron las obras y pudieron arrancar los trabajos. Fallecido Gaspar de Vega será Juan de Herrera quien termine la obra […].

Independientemente de la traza, diseños y proyectos, que definitivamente adjudicamos a Juan de Herrera, lo cierto es que los que levantan la obra civil incluso haciendo modificaciones, reparaciones en la fábrica y aplicando el conocimiento empírico en muchos momentos son los maestros de obra, sobrestantes, alarifes o simples canteros -ahora diríamos el director de obra y la empresa constructora- que allí trabajaron con empeño y durante un tiempo hasta completar el dichoso Puente de Segovia. Escarbando entre papeles y siguiendo algunas fuentes interesante podemos citar a algunos profesionales que levantaron este digno puente, especialmente canteros cántabros de origen trasmerano, zona que durante varios siglos, produjo excelentes ‘ingenieros’ dedicados a la pontonería peninsular, especialmente en la mitad norte y más concretamente en lo que ahora llamamos ‘Castilla y León’ con incursiones en la capital del Imperio. La mayoría de ellos, bajaban -es un decir- hacia la capital porque se les llamaba para trabajar en la magna fábrica del Monasterio de El Escorial, caso preciso del propio Juan de Herrera, que por cierto, también era cántabro. Estos canteros de la Trasmiera solían actuar en grupos o clanes, algo así como un pool constructor pero familiar ya fuere para puentes, carreteras, edificios civiles, religiosos o militares. Los intervinientes en nuestro puente, salvo alguna excepción provenían de zonas de La Montaña como eran la junta de Cesto y Voto con aldeas como Rada, Secadura, Nates o San Mamés de Ares, por citar algunas. El primer maestro cantero, que acudiría con su cuadrilla, fue Juan de Riaño en el año 1575 para trabajos en El Escorial pero que residiendo temporalmente en la capital, trabajó en nuestro puente como director de la obra. Le sustituye como director en 1580 Juan del Ribero Rada que firmaba como arquitecto y que prácticamente organizó los trabajos del puente hasta su finalización; también introdujo mejoras con respecto al proyecto de Herrera. Del Ribero es autor o coautor de muchos de los puentes más históricos de Castilla y León. En este blog aparecen varios aunque de memoria, recuerdo el Puente Mayor de Palencia sobre el río Carrión. El ayudante o sobrestante de Ribero durante un tiempo fue el maestro cantero Juan de Buega Valdelastras. Otros canteros trasmeranos que actuaron a destajo bajo Del Ribero fueron Pedro Vélez de Rada y Mateo Agustina. También y a partir de los años 1578/1580 participan como canteros o maestros canteros Agustín de Argüello y Juan Martínez del Barrio. Especial mención requiere el maestro de obra Pedro de Nates, habitual socio de Del Ribero que además, introdujo en el proyecto algunas obras del paredón del puente y en el año 1585 completa los refuerzos de los taludes naturales con una serie de manguardias. En esta ampliación del proyecto, Nates contó con la participación de los maestros de obra Nicolás del Ribero y Juan de Ballesteros. También parece probable la actuación en nuestro puente de Juan de Nates, hermano del citado Pedro, con el que actuó en común en muchas obras pontoneras. Este elenco de maestros de cantería figuran en la historia de la caminería con voz propia y entre las obras más significativas que ejecutaron ya fuere como obra nueva o rehabilitaciones destacan los puentes de Cabezón de Pisuerga, Toro, Castrogonzalo, Retamar, Torquemada, Valladolid, Herrera de Pisuerga, Astudillo o Saldaña.

Ya en el siglo XVII y debido a deterioros o daños en el puente por alguna agresiva avenida interviene el arquitecto José de Villarreal, a la sazón Maestro Mayor de Obras y discípulo de Juan Gómez de Mora, trabajando en la Puente Segoviana entre los años 1649 y 1660. La riada del año 1682 también dañó la estructura por lo que tuvieron que intervenir los arquitectos José del Olmo y Juan Ruíz de Heredia. También Teodoro Ardemans intervino en el puente en 1704. El ingeniero Vicente Olmos se encarga del ensanchamiento de tablero en el año 1943. Entre 1955 y 1960 el propio Olmos se encarga de -dentro de la nueva canalización del Manzanares- de restituir parte de los alzados originales, muy enterrados por lodos y arenas, descubriendo la totalidad de pilas y tajamares/espolones de la estructura. También actúa sobre las embocaduras de los vanos y el diseño de las dársenas. El trazado de la nueva M-30 también afectó a la obra civil para lo que en este proyecto que arranca en 1985 intervinieron los arquitectos Jaime Pérez Aciego y José Antonio Quesada Hidalgo de Caviedes y el ingeniero Leonardo Fernández Troyano que contaron con la colaboración técnica de Pedro Montón Utrilla, Juan Retolaza, Antonio Rubio, Marisa Hidalgo de Caviedes y Eugenio Pérez García. Cabe suponer que en tiempos más recientes, nuestro puente monumental haya gozado de otras actuaciones de mantenimiento, limpieza y/o iluminación que desconozco.

Existen variadas fuentes y documentación sobre la historia y vicisitudes de la Puente Segoviana; en el último capítulo expondré algunos enlaces. Un texto pertinente es el que muestra internet en la web de ‘Memoria de Madrid’ que nos cuenta: […] La Puente Segoviana, el más antiguo del Madrid actual, daba paso sobre el Manzanares al camino de Segovia, uno de los principales accesos a la capital, sucediendo a los allí erigidos al menos desde el siglo XIV. En 1574 se inicia su construcción, según Provisión de Felipe II, a cargo del Maestro Mayor de Obras de S. M., Gaspar de Vega, que realiza las trazas y establece las condiciones de ejecución. A la muerte del arquitecto en 1577, con el puente en los cimientos, Juan de Herrera se hace cargo de las obras realizando nuevos diseños. Cambia las trazas medievales y proyecta a juicio de Fernández Casado el primer puente moderno: la rasante se hace horizontal; los arcos, que permanecen de luces diferentes por imposición de las cepas reutilizadas, quedan con claves cada vez más despegadas de la cornisa de remate de tímpanos. Se articulan paramentos y tajamares y se traban por la cornisa de coronamiento mediante pilastras, volviendo a las normas romanas tomadas de Salamanca. Consta de 9 ojos con arcos de medio punto almohadillados. Por esa misma época realiza Herrera el de Galapagar, sobre el Guadarrama, donde pueden apreciarse los cambios aquí enunciados. A lo largo del XVIII desaparecen sus muros de acompañamiento y pierde su rasante inferior, al ser cubiertas algunas zonas por materiales de arrastre. Diversas reparaciones a lo largo de su historia con intervención de notables arquitectos y alarifes al servicio de la Villa. Entre 1935 y 1943, por el Gabinete de Accesos y Extrarradio y tras la Guerra Civil, por la Jefatura de Obras Públicas, el ingeniero Vicente Olmos, amplia la anchura del tablero de 8,65 hasta 31 metros, dividiendo el puente en dos y abriéndolo. Entre 1955 y 1960, el mismo ingeniero, para la canalización del Manzanares, restituye los alzados originales desenterrando pilares, y añadiendo nuevas embocaduras laterales con sus dársenas. Afectado por el trazado de M-30, en 1985 los arquitectos Pérez-Aciego y Quesada realizaron obras de remodelación de accesos y laterales […].

Otro trabajo interesante y que incorpora datos y actores no recogidos en otras fuentes es de Pilar Corella Suárez titulado “Puentes Históricos de Madrid”, obra editada por ‘Ediciones La Librería” en el año 2004, páginas 19/22 donde escribe: […] Puente cuya imagen está asociada a la de la monarquía de los Austrias y que va a pervivir a lo largo de los siglos. Antes de su construcción se realizaba el paso por un puente medieval, muy remozado y rehecho, de cantería, situado algo más hacia el sur que el nuevo y cuya impronta nos ha quedado a través de los dibujos o ‘vistas’ de Wyngaerde. Es muy posible que en algunos momentos se dispusiera de una barca para cruzar el río. La ampliación de la Casa de Campo y el progresivo tráfico hacia la Meseta Septentrional, en especial a las ciudades de Valladolid, Segovia y el nuevo Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial …/… justificaron ampliamente abordar una gran construcción encargando el proyecto a los mejores arquitectos del momento. El proceso documental de esta construcción es algo impreciso y no se conservan algunos documentos fundamentales como son los planos, memorias y condiciones; sin embargo, de lo conservado en el Archivo de la Villa de Madrid se deduce que a partir de 1569 interviene el arquitecto real Gaspar de la Vega dando trazas y condiciones para su reedificación o reparación. El proceso seguirá en un cúmulo de intervenciones y referencias más o menos continuas de otros arquitectos de la órbita del rey o muy acreditados; se decide la construcción del nuevo puente en 1568 frente a la Calle Nueva llamada después de Segovia. El maestro Rodrigo Gil de Hontañón daría trazas para la obra de este puente documentadas en fecha 23 de abril de 1572 aunque no se conservan y calculando su coste en 30.000.- ducados. En el año 1574 se paga a Gaspar de Vega por una planta, montea y traza para el puente de Segovia, prueba de que el puente no se comenzó según el proyecto dado por Rodrigo Gil de Hontañón. La intervención del arquitecto real Juan de Herrera se documenta a partir del año 1577 en lo que constituiría el tercer conjunto de trazas para el puente que tampoco se conservan. León Pinelo en sus ‘Anales de Madrid’ indica que el puente costó finalmente 200.000.- ducados. El proceso constructivo debe estar concluido hacia el año 1588 y aún, en 1589 el viejo puente situado cercano a él no se había derribado …/… El gran problema que tenía la obra era su financiación. Los pueblos cercanos a la Villa incluso antes del establecimiento de la Corte en ella quedaron siempre incluidos en los repartimientos de las obras públicas madrileñas y no solo el territorio que había pertenecido al alfoz sino un término más extenso. Todo esto creo una fuente continua de quejas, recursos y protestas; hasta las ciudades de Badajoz, Cádiz y Huete -entre otras muchas- contribuyeron a la construcción del puente según un documento de 1574 lo que prueba la confluencia de caminos y comunicaciones en Madrid y el progresivo incremento del tráfico comercial. Se llegaron a hacer cuatro repartimientos por un valor de 109.050.- ducados, valor altísimo, aunque el rey no reparó en gastos mientras pagara la Villa y ésta, contenta con servir a S.M. La obra del puente de Segovia, toda de buena cantería y excelentes bóvedas, tuvo que ser reparada profundamente en varias ocasiones, algunas de las cuales tenemos documentadas y de las que conservamos los únicos dibujos relativos a esta obra emblemática en la ciudad. Las dos intervenciones posteriores más significativas de la Puente Segoviana son las de los arquitectos José de Villarreal en 1648 y Ventura Rodríguez en 1775, en este caso por mandato del Consejo de Castilla y en ambas ocasiones las reformas estuvieron encaminadas a consolidar suelo y empedrado, encauzar entrada y salida del puente y camino de la huerta de Aluche que es por donde enfila y comienza el Real Camino de Extremadura, una de las grandes arterias de conexión con la Corte durante el siglo XVIII. Obligado por los cambios producidos en la ciudad y en la circulación y riberas del río, en 1943 el puente se amplia en anchura por el ingeniero Vicente Olmos pasando su tablero de 8,60 metros a 30 metros […].

Características actuales de la obra. Aunque algunas características de la estructura ya se citan en párrafos anteriores, podemos añadir alguna otra. Parece ser que la estructura primigenia -según estudios del ingeniero Félix Boix por la visión de un grabado de época- disponía de 13 vanos y un acceso de fábrica por la margen derecha formado por dos muros en vuelta pero, más adelante, en otros testimonios gráficos, aparecen los 9 vanos que mantiene en la actualidad y desaparece la rampa de acceso con muros o aletas en vuelta. La variación de un alzado con cierto apuntamiento en la zona central o rampas en cabeceras, proyecto de Gaspar de la Vega se corrige con la intervención de Juan de Herrera, netamente renacentista, que traza un tablero horizontal en toda su extensión así como en la unión en la articulación de paramentos y tajamares/espolones debidamente trabados por la cornisa de coronamiento mediante pilastras suavemente resaltadas en el conjunto, recurriendo a recursos cásicos.

Nuestro puente, dentro del curso medio del Manzanares, se encuentra situado entre la presa número 5, a unos 205 metros aguas arriba y la presa número 6, a 742 metros en aguas abajo. Cabe resaltar que existe la llamada pasarela oblicua situada a unos 250 metros del puente en aguas abajo. Estos serían los cruces del cauce más cercanos a la Puente Segoviana.

La longitud de la estructura actual incluyendo los estribos o muros de acompañamiento actuales es de aproximadamente 241 metros, siendo la longitud del vuelo (arcos+pilas) de 142 metros. Nótese que, habitualmente, la mayoría de las estructuras sobre el río suelen tener una longitud de 40 metros debido a las canalizaciones efectuadas en él, sin embargo, en nuestro puente se intentó no encajonarle sino que debería sobrepasar la posible área de inundaciones por lo que se construye una obra tan larga para salvar corrientes extremas. La canalización precisa y por donde discurren los cauces ordinarios se correspondería con los vanos 4, 5 y 6 (visión aguas arriba margen izquierda) quedando el resto de la longitud para los estanques o dársenas, explanadas con arbolado y vía de servicio en margen derecho. Anotar también que la M-30 en este punto va soterrada, bajo cauce y puente con accesos a ellas por medio de túneles y paseos o viales peatonales y/o bicicletas en ambas márgenes. Siguiendo con sus medidas, el ancho original era de 8,60 metros, dato también curiosos ya que en el siglo XVI o incluso en siglos posteriores, hasta el XVIII lo habitual era de más o menos 6 metros en latitud. En este caso, señalando que era un puente urbano y con pretensiones, se decide una anchura muy amplia; de hecho, hasta antes de su reforma y en pleno siglo XX permitía la circulación cruzada con aceras, incluyendo hasta carriles para un tranvía. Aprovechando su ruina por voladura en la Guerra Civil no solo se decidió restaurarlo sino que se proyectó una anchura de tablero hasta los 30 metros. Dentro de las modificaciones pontoneras sobre obras históricas, la modificación de ancho de tablero por corrimiento de paramentos y ampliación de bóvedas es la solución menos agresiva aunque sigue siendo una agresión al monumento y tiene nula solución de devolverlo -si fuere pertinente- a su impronta original. Interesante, a este respecto, es el trabajo de Leonardo Fernández Troyano titulado ‘El patrimonio histórico de las obras públicas y su conservación: Los puentes’, publicado en 1985 en la revista del CSIC ‘Informes de la Construcción’ donde trata de estas modificaciones en los puentes históricos y hasta recoge la casuística de nuestro puente en la página 40 del mismo. También Florentino Regalado Tesoro focaliza en uno de sus trabajos lo dudoso y poco estético del ensanchamiento por corrimiento de paramentos. En un artículo titulado “Criterios básicos para el ensanche de los puentes de piedra”, publicado en la revista ‘Ingeniería y Territorio’, número 92 del año 2011, páginas 50/61 y a modo de resumen nos cuenta: Los puentes de fábrica admiten francamente mal cualquier alteración de su fisonomía aparente, se venda como se quiera vender dicha alteración y por consiguiente lo más inteligente y sensato consiste en no alterarlo -o alterarlo lo menos posible- para conseguir transferirlos en las mejores condiciones posibles a las generaciones que nos sucedan. En general, hacer lo contrario es hacer trampas, incluso cuando se hacen de buena fe; la buena fe, cuando se nos mete en la cabeza y tiramos para adelante con un proyecto, se vuelve ciega, sorda y filosóficamente peligrosa. Otra crítica al puente la hace Juan José Arenas de Pablo -y eso que estaba enamorado de su armonía- cuando nos cuenta: Sólo la enorme anchura que actualmente ofrece este puente cuya plataforma ha sido ampliada hasta alojar nada menos que seis carriles de circulación además de amplias aceras, rompe las proporciones. Y ello importa por cuanto al mirar por los huecos de cada bóveda la obra así ensanchada llega a dar más la impresión de alcantarilla que de puente.

Por su parte, Vicente Machimbarrena Gogorza nos hace esta descripción del puente en un artículo para la ROP: […] Es el más antiguo y famoso de los puentes madrileños. Situado en la prolongación de la calle de Segovia, forma parte de la carretera de Madrid a Portugal. Lo mandó construir Felipe II hacia el año 1580 al célebre arquitecto de El Escorial Juan de Herrera recién terminado este monumento. Tiene nueve ojos de arcos de medio punto, de luz mayor el central, de 46 pies (12,80 metros) que se va reduciendo simétricamente hasta llegar a los arcos extremos a 36 pies (10 metros). Las dimensiones totales de la obra son: 522 pies (148,20 metros) de largo y 33 pies (9,20 metros) de ancho. Su coste, incluyendo calzada, fue de 200.000.- ducados. La desproporción entre tanto puente y tan poco río ha sido objeto de incontables burlas, tanto de la musa popular como de los grandes ingenios de Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, Moratín. etc. Todo el puente está labrado con sillares almohadillados de granito; las robustas pilas, en relación con las luces de los arcos, tienen tajamares semicirculares con sombreretes cónicos. Corona la obra un antepecho liso de granito que reposa sobre una imposta y, a plomo de las pilas, hay grandes bolas sobre basas cuadradas, características del estilo desornamentado de Herrera, sobrio y áspero que armoniza bien con el paraje y el carácter de la obra. El depósito de los arrastres del río y las modernas obras de encauzamiento destruyen en gran parte el efecto artístico imaginado por Juan de Herrera […].

Conviene comparar algunos textos que incorporo aquí de ingenieros e historiadores de la pontonería porque, como se puede observar, difieren en algunas informaciones que aportan, ya sea en longitudes o medidas, fechas así como en el protagonismo de los actores que intervienen en el levantamiento de la obra civil.

Como ya se ha indicado, fue el ingeniero Vicente Olmos el que proyectó y actuó en esa drástica modificación estructural a partir de 1943 iniciando su proyecto con la rehabilitación de los dos o tres arcos colapsados por voladura. También será Olmos el que entre los años 1955 y 1960 al actuar sobre la nueva canalización del río en ese punto, restituye los alzados originales del puente al horadar junto a pilas y sacar los lodos y arenas acumulados durante años al tiempo que redirige el cauce por las nuevas manguardias o muros extremos de contención. En 1985 se hace una remodelación de los accesos por los arquitectos ya comentados y hacia el año 2010 con motivo del soterramiento de la M-30 se retocan o recortan los estribos así como los 6 arcos extremos introduciendo un escalonamiento simétrico en el cauce del río para ocultar los túneles de hormigón, alterando las proporciones originales del puente.

Siguiendo con sus medidas, señalar que dispone de 9 vanos en geometría original de medio punto con luces aproximadas -que difieren según fuentes- de 8,14+9,60+9,60+11,70+11,25+11,25+10,20+8,60+7,90 metros. Las ocho pilas intermedias tienen un grosor aproximado de 5,40 y 7 metros y las basas (refuerzo perimetral de hormigón armado) llegan hasta los 8 metros. Dispone de refuerzos en las pilas por medio de tajamares en aguas arriba de planta en cuña, a base de 4/5 hiladas de sillería, un imposta en relieve y sobre ella un precioso tejadillo a dos aguas de piedra que se eleva casi hasta la clave de arcos. En aguas abajo, aparecen 8 espolones de planta semicircular, una imposta o listel en relieve sobre el que apoya el tejadillo gallonado cuya altura también lleva hasta la zona de claves de arcos, creciendo en altura desde los arcos extremos hasta los interiores. Solo los arcos centrales se elevan sobre el lecho del río de roca madre, arcillas y arenas ya que el resto se apoya en una superficie artificial o solera de hormigón, incluyendo las dársenas o estanques, actualmente de aguas bastante estancadas. También aparecen algunos corredores con suelo adoquinado y prolongación tanto en tajamares y espolones que circundan estas áreas de estanques. Resulta vistoso el cierre moderno que se ha incorporado con elevados muros de acompañamiento, manguardias, rampas y escalinatas, todo ello de puro granito berroqueño. También los ajardinamientos aunque algunos árboles van creciendo e impiden la visión plena y/o el fotografiado de la estructura completa en ambas caras.

Respecto al tablero señalar que su ancho actual es de 30 metros lo que permite una circulación en doble sentido de 4+3 carriles (3 de vehículos y uno de bicicletas en sentido ciudad y dos de vehículos más uno para el bus en sentido Paseo de Extremadura. Estrecha mediana pintada en el centro y dos amplias aceras. Firme de aglomerado asfáltico y losas de granito con bordillo en los viales peatonales. De la obra original subsisten los pretiles a base de ortostatos de granito bien imbricados con albardillas sobresalientes del mismo material que reposan en las gruesas impostas de granito. Bajo impostas, subsisten varios imbornales de buena factura en granito que supongo que son originales. A lo largo del tablero y marcando la vertical de las defensas (tajamares/espolones) se ubican pares de pináculos con bolas de granito como único adorno de tipo renacentista o herreriano, algunos de ellos originales, más otros que se sitúan en cabecera izquierda donde existe un abocinamiento patente como entrada al puente. La iluminación es sencilla a base de farolas historicistas de estilo fernandino.

Respecto a la fábrica, teniendo en cuenta la modificación por corrimiento de paramentos, pues señalar que parte de los frentes se corresponden con las piezas originales y que conforman sillería de gran volumen (en algunas se mantienen las marcas u orificios de la pinza o grúa que los transportaba) bien dispuesta con grueso mortero y cara vista lisa donde aparenta ser sillería almohadillada mezclada con piezas nuevas en imitación; bien es cierto que, el fuerte desgaste por erosión o meteorización de muchos sillares, mezclado con las nuevas piezas u otras rehabilitadas para el caso, componen unos paños de aspecto raro, como artificial. Si observamos los sillares trapezoidales que se adaptan a la curvatura de las boquillas de arcos pues también se ve que, o no casan o son paralelepípedos que no serán originales y por lo tanto, conforman un artificio. Respecto a las bóvedas hay que considerar que la prolongación o nuevo ancho es tan amplio que, pese a querer recuperar el intradós original de ellas, hay tanta diferencia de calado (de 8,60 a 30 metros) que apenas queda dovelaje interno viejo que mostrar; las boquillas, básicamente, bien compuestas a base de un dovelaje potente de alta soga alternando con profundos tizones bien pareado y aglutinado con variado mortero. Hacia el interior de las bóvedas, subsisten 4 o 5 roscas del dovelaje original -en algunas ni eso- en cada boca cubriéndose el resto con hormigón en masa con incisiones imitando la dovela y un enlucido de tonos grisáceos.

Para saber más. Un buen manual de puentes de Madrid que nos informa sobre esta estructura es el titulado “Puentes, Viaductos y Acueductos de la Comunidad de Madrid”, obra editada por la propia CAM en el año 2018. También lo trata con cierto detenimiento el libro titulado “Caminos en el Aire. Los Puentes”, obra en dos volúmenes de Juan José Arenas de Pablo, editado en el año 2002 por el CICCP, páginas 300/304 incluyendo varias fotos del puente. El libro titulado “Puentes de España. Tránsitos de Culturas”, obra editada por Lunwerg en el año 2009, ficha 46, obra de varios autores donde se encarga de los puentes modernos de los siglos XV a XVIII Pilar Chías Navarro y Tomás Abad Balboa. Señalar que en este tratado aparecen otros actores en la construcción del puente como son los alarifes del concejo madrileño Francisco Lozano y los hermanos Luis, Miguel y Juan Sillero. Las luces de los vanos, nos cuentan, oscilan entre los 9,40 y los 12 metros; espesor de pilas entre 5 y 6,70 metros; anchura de tablero original de 12 metros y flecha desde lecho de aguas hasta rasante de 11,40 metros. También trata esta obra el libro en dos volúmenes titulado “Tierra sobre el agua. Visión histórica universal de los Puentes”, obra de Leonardo Fernández Troyano, editado por el CICCP en el año 1999, tomo I, varias páginas y fotos de la obra. Un libro que alude al puente aunque con algunos errores es el titulado “Puentes Históricos en la Comunidad de Madrid”, obra editada por la CAM en el año 2007, páginas 14 y 15. El librito ya citado de Pilar Corella Suárez titulado “Puentes Históricos de Madrid”, obra de ‘Ediciones La Librería” del año 2004 nos aporta información novedosa del puente en las páginas 19 a 22. La revista del viejo MOPU en su número extraordinario 345 de julio-agosto de 1987 se ocupa del puente en el capítulo dedicado a puentes renacentistas y herrerianos a cargo de Carlos García Revuelta, página 102. En la ROP (Revista de Obras Públicas) hay artículos muy interesante y documentados sobre el puente o bien, en inventarios de los puentes sobre el río Manzanares de Madrid. El más antiguo es el del ingeniero Pedro Celestino Espinosa en el año 1878, tomos 16, 17,21 y 22. Otro técnico que se fijó en la obra y nos la detalla es Vicente Machimbarrena Gogorza en la ROP del año 1924, tomo 2417. Otro detallado estudio del puente nos lo ofrece Carlos Fernández Casado en la ROP del año 1974, tomo 3105 con un gran despliegue fotográfico o pictórico del mismo. También en la ROP, año 1998, número 3378, aparece un interesante artículo de la historiadora del arte María Loreto Ortiz Cora titulado "El entorno del Puente de Segovia en época de Felipe II y las innovaciones posteriores", trabajo dedicado al urbanismo del entorno del puente. Otro trabajo verdaderamente interesante lo ofrecen los arquitectos Jaime Pérez Aciego y José Antonio Quesada difundido en la revista ‘Arquitectura’, número 258 del año 1986 donde trabajan sobre la readecuación del puente y su entorno y nos ofrecen un amplio estudio de la obra, planos, bocetos e imágenes de interés. Para conocer algunos de los maestros de obra y alarifes trasmeranos que intervinieron en este puente se puede consultar el vademécum titulado "Artistas cántabros de la Edad Moderna", obra de María del Carmen González Echegaray et al. editado por la Institución Mazarrasa y la Universidad de Cantabria en el año 1991.

Por lo que respecta a internet, existen variadas sites donde se trabaja en profundidad esta obra civil y su historia entre las que destacan ‘Memoria de Madrid’, ‘Es Madrid’, ‘Patrimonio y Paisaje’, ‘Foto Madrid’, ‘Ediciones La Librería’ o ‘FotoMadrid’, por citar unas pocas. En prensa destacan algunos artículos al respecto como el de ABC que elaboró Rocío Jiménez y que se publicó en fecha 11-06-2022, el del periódico El Adelantado en fecha 03-06-2021 con firma de José María Martín Sánchez o el de El Mundo de fecha 14-05-2024. La Wikipedia tiene voz propia para este puente. La aplicación de Google Street View nos permite un recorrido visual por algún sector del puente.

Se sigue cierto orden

cronológico en la exposición gráfica.

Curioso dibujo en panorámica de Madrid realizado en 1562 donde destaca un puente sobre el río Manzanares que, a tenor de la época, debería de ser nuestro puente, probablemente una estructura anterior a la ejecuta por Juan de Herrera y que según algunos autores tenía 13 arcos y parece de fábrica que debió de colapsar o bien, apañarse con tablero y pies derechos de madera hasta la nueva obra. El autor del dibujo, Anton van den Wyngaerde, conocido en España como Antón de las Viñas (1512?/1571) era un pintor de Amberes contratado por Felipe II para dibujar determinadas plazas y capitales provinciales siempre con gran detalle de cuestiones geo-estratégicas como es el caso de puentes. Aquí, nos dibuja un puente aparentemente más largo que el que conocemos aunque bien es verdad, que él pudiera dar detalle de la zona larga en cabecera izquierda que cubría un área de inundación, propia de este río, dando la impresión de que la estructura era de 13 o más vanos. Wyngaerde era meticuloso y exacto en sus dibujos y deberemos de pensar que lo que vio es lo que reflejo en sus bocetos. En este caso, se titula 'Vista de Madrid' y está realizado a pluma con tinta sepia sobre lápiz negro en papel. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena.

Misma toma de la anterior con mejor resolución. Sección parcial del plano de Madrid levantado por el cartógrafo portugués en el año 1656. Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional)

Imagen impactante de la voladura del puente (afectó a un par de arcos) con los carriles del tranvía colgando y gran escombrera en el lecho del río. Esta voladura agresiva se produjo en el año 1936 con el ejercito faccioso a las puertas de Madrid, donde se le contuvo hasta el final de la guerra civil. Se observa la reconstrucción de una bóveda sobre cimbra con intención de que la fábrica original no se perdiera y pudiera reconstruirse más adelante. La toma se muestra en la web de El Mundo-GatoporMadrid y se data en octubre de 1936.

Dibujos de alzados y planta de nuestro puente realizados para la intervención del año 1985 según recoge la revista Arquitectura, número 258 del año 1986.

Pintura al óleo de nuestro puente. Obra del artista Rubén de Luis realizada en marzo de 2022.

.jpg)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.JPG)

.png)

.png)

.png)

.png)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.png)

.png)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

No hay comentarios :

Publicar un comentario